糖尿病の治療には食生活の改善が必須ですが、どんな食事が良いか分からない人もいるのではないでしょうか。

血糖値の急上昇を防ぐ食べ物は、糖尿病に良い影響をもたらします。

そこで本記事では、糖尿病の治療に良い影響をもたらす食べ物と、控えたほうが良い食べ物について解説します。

食べ物に含まれる栄養素やその働きを知っておくと、献立のバリエーションが増えて毎日の食卓をより楽しめるヒントとなるでしょう。

糖尿病に良い食べ物と悪い食べ物について知識を備え、より健康的で豊かな生活となるよう日常の食生活を振り返ってみてください。

- 糖尿病にならないために摂取エネルギー量を意識した食生活が必要

- 血糖値を上げないように食事の順番を考慮すべき

- 糖尿病に良い食べ物と悪い食べ物がわかる

上記の内容を理解して血糖値を安定させられるような食生活を送り、より健やかで安定した毎日を送ってみてはいかがでしょうか。

血糖の急上昇を招く食生活は糖尿病を招くおそれがある

糖尿病や血糖値スパイクの原因は血糖値を上げたり、内臓脂肪を蓄積させたりするような食生活です。

日本人の食生活は、糖質とたんぱく質の摂取量に対して、野菜の摂取が足りていないのが問題視されています。

野菜には、糖の吸収を緩やかにさせる食物繊維や、身体の調子を整えるβカロテンなどの栄養素が豊富です。

炭水化物の摂りすぎに気をつけるのはもちろん、必要な栄養素のバランスを考えた食生活は血糖値を改善するほかに肥満の解消も期待できます。

食事量の制限も大切ですが、糖尿病に良い食べ物や悪い食べ物を知り、糖尿病に効果的な食生活を送りましょう。

糖尿病予備軍にならないために必要なのは食生活の改善

糖尿病予備軍とは糖尿病と断定できないが、放置すると糖尿病に至る可能性が非常に高い状態のことです。

糖尿病予備軍かどうかは以下の検査をおこない、ガイドラインの基準に基づいて診断します。

- 空腹時血糖:110mg/dL以上

- 75g経口ブドウ糖負荷試験(75g OGTT):140mg/dL以上

- HbA1c:6.0%以上

上記の項目にひとつでも当てはまる場合は、糖代謝異常が起きている可能性もあるため、より一層食生活を気にかけるのが大切です。

糖代謝異常を引き起こす高血糖は血管の壁に負担をかけたり、傷つけたりする作用を持ち、動脈硬化を起こすリスクは正常な人の数倍になります。

しかし、糖尿病予備軍や初期の糖尿病では慢性的な高血糖を自覚する症状に乏しく、定期健診を受けないと早期発見も難しいのが現状です。

多様な疾患を起こす動脈硬化や高血圧も、自覚症状がほとんど無いため、腎臓や心臓などの他臓器に弊害が出てから発見されます。

症状を自覚しないからと慢性的な高血糖を放置した結果、重篤な疾患になってから糖尿病が発覚するケースも珍しくありません。

健康維持を目的とする定期的な受診はもちろん、生活習慣を正して日頃から病気の予防に努めるのが大切です。

糖尿病予備軍になる前に、いま一度自分が食べている普段の食事を振り返り、糖質を摂りすぎていないか見直しておきましょう。

食事生活で大切なのは適正な糖質摂取量とエネルギー量の把握

糖尿病治療と予防に共通する大切なポイントは、適正な血糖値とヘモグロビンA1cの維持です。

糖尿病を予防するための適正な血糖値は、以下のように定められています。

- 空腹時血糖:70〜109mg/dL

- ヘモグロビンA1c:5.5%以下

上記の数値を目標に毎日の食事を調整したり、運動によってカロリーを消費したりするのが理想ですが、血糖を毎日測定するのは難しいでしょう。

そこで必要となるのが、自分にとって必要な糖質量や1日の総エネルギー量の把握です。

エネルギー量と糖質量は人によって適正量が異なり、必要量を上回って摂取すると必然的に栄養過多の状態を招きます。

反対に必要量を摂取していない場合、栄養不足に由来する基礎代謝や筋肉量の減少から、インスリンの分泌不足などの耐糖能異常を引き起こします。

正常な糖代謝を保つためにも自分の必要エネルギー量を把握し、食事や糖質の摂取量を加減するのが大切です。

1日に必要な総エネルギー量

はじめに、自分にとって適正とされる1日の必要エネルギー量を知るために、標準体重や身体活動量を把握します。

標準体重は肥満や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病の発症を防ぐのに理想とされる体重です。

BMI(体格指数)では22が標準体重とされており、身長(m)と体格指数を掛けて標準体重を以下のように算出します。

そして、算出した標準体重を用いて、1日あたりに必要とされる総エネルギー量を算出していきます。

1日に必要なエネルギーを算出する計算方法は、以下の通りです。

エネルギー係数は1日あたりの活動量を示している数値で、以下のように軽い労作から重労働までの3段階で評価されます。

| 軽い(1日のほとんどを座って過ごす) | 25〜30(kcal/標準体重) |

|---|---|

| 中程度(通勤や家事などで身体を動かす) | 30〜35(kcal/標準体重) |

| 重労働(1日のほとんどで身体を動かしている) | 35〜(kcal/標準体重) |

この3段階のうち、自分の1日の活動量で該当する数値をエネルギー係数とします。

1日あたりで必要な総エネルギー量を算出し、必要に応じて食事量を差し引きしていきましょう。

ただし体重が目標体重より下回っているからといって、好きな食べ物を多く摂取してカロリーを増やすのではなく、筋肉量を増やすための運動も必要です。

脂肪は筋肉より重いため、運動する習慣がある人の場合は体重測定ではなく、骨格筋量や体脂肪率を測定して自分が肥満に該当しないか判断します。

骨格筋量や体脂肪率は体重計や体脂肪計、人間ドックなどの健康診断でも気軽に測定が可能です。

重いものが持てなくなったり、運動不足で歩くと足がガクガクしたりするのも筋肉が足りないという目安になります。

このように日頃の運動不足を自覚している場合は、体重を減らすのではなく、筋肉量の増加を意識した食事に変えてみてください。

1日に必要な糖質の摂取量

人によって、1日あたりに必要な糖質摂取量は異なります。

この糖質接種量を知るには、自分に必要な1日あたりの総エネルギー量をもとに算出します。

あらかじめ1日あたりの総エネルギー量を計算すると、自分にとって必要な糖質量が簡単に算出できます。

ここで押さえておきたいポイントは、総エネルギー量から算出した糖質量をカロリーとして算出している点です。

炭水化物は1グラムあたり4kcalといわれているため、カロリーで計算する人は下記の計算式を用いると良いでしょう。

グラム単位で知りたい場合は、下記の計算式を利用して計算してください。

糖質はたんぱく質と同じようにエネルギー産生を担うために必要な栄養素ですが、適正量を摂取しないと糖代謝異常を招きます。

自分にとって適正な糖質摂取量を把握し、低GI食品などを活用しながら健康的な食事を楽しんでください。

糖質の吸収を抑える食べ物を積極的に取り入れてみる

糖尿病予防や治療をしていくにあたって、積極的に摂取すると良いとされる食べ物は豊富に存在します。

こうした食べ物の多くは調理してから食べる必要があるため、料理が苦手な人にとっては調理が億劫に感じてしまうかもしれません。

さらに、時間がない朝や仕事中の昼食は、弁当や気軽に食べられる惣菜パンなどで済ませたい人もいます。

このような場合は、小麦や白米を多く使った炭水化物から、糖質の吸収が穏やかになるようほかの食材に置き換えましょう。

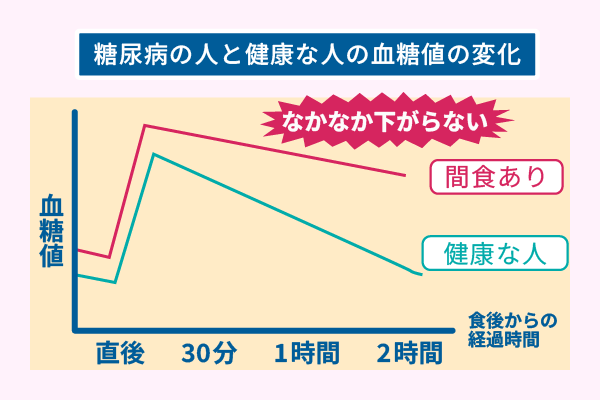

特に朝食にパンを食べると血糖値の急激な上昇を招き、余分な糖を処理できないまま昼食を食べると、さらに血糖の上昇を招くおそれがあります。

そのため、朝食にパンを食べる習慣がある人は、血糖値を急激に上げない材料を用いたパンを選択してみてください。

パンやパスタはグルテンフリーや低GIの食材を使用する

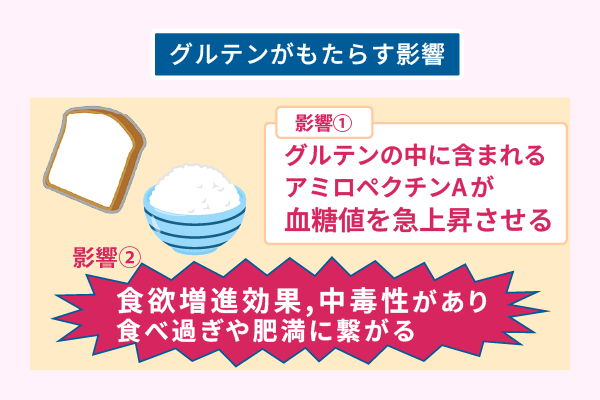

グルテンフリーや低GIという言葉を聞いた経験はあるが、何を意味するのか分からないという人もいるのではないでしょうか。

私たちの日常生活でも、グルテンが含まれる食材を口にする機会は多くあります。

グルテンが含まれている主な食材は、以下のとおりです。

- パン

- うどん

- ラーメン

- パスタ

- ケーキ

上記の食材を食べる機会が多い日本人ですが、グルテンを消化できる酵素が少ないといわれています。

グルテンを多く摂取すると身体に負担がかかり、血糖値上昇を招くおそれがあるため、グルテンフリーの食材に置きかえるのがおすすめです。

糖尿病の原因となる高血糖を予防するにあたって、グルテンフリーやGI値の低い食事は積極的に活用していきたい食材です。

グルテンフリー食品の活用

高血糖を防ぐのに効果的な食材の代表が、グルテンを含まない食べ物です。

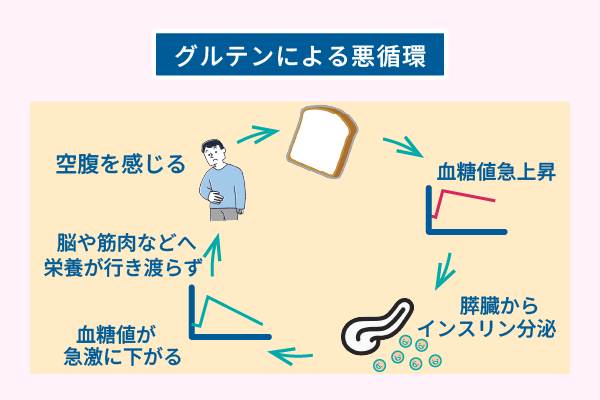

血糖の急上昇を脳にある視床下部が察知すると、適正な血糖値に戻そうとして膵臓からインスリンが分泌されます。

インスリンによって血糖値が急激に下がると、脳や筋肉をはじめとする器官に有分な栄養が行きわたりません。

結果的に血糖値が急激に下がった結果、飢餓状態に陥った脳は栄養を取り込もうと空腹感を覚えます。

こうした作用によって起こるのが、血糖値の乱高下が繰り返し起こる悪循環です。

この悪循環をできるかぎり抑えて血糖値の急上昇を抑制する方法に、グルテンフリーの食品を用いてみるという選択肢があります。

現在では多種多様なグルテンフリー食品が販売されており、パスタやパンなどの小麦製品でもグルテンが含まれない食品を気軽に入手できます。

スーパーなどで販売されている主なグルテンフリー食品は、以下のとおりです。

- 米粉を使ったパスタ

- 米粉パン

- フルーツやナッツ類

- 和菓子

ただし、グルテンフリー食材は販売されている店が限られていたり、値段が安価ではなかったりなどの欠点があります。

そのような場合は、米粉やそば粉、とうもろこしを粉末にしたコーンフラワーなどで代用するのも良いでしょう。

ほかにも、グルテンが含まれていない食材のしらたきや、糸こんにゃくなどをパスタの代用品として調理する人もいます。

パンやパスタをどうしても食べたい場合は、小麦を用いたパンから米粉パンにしてみるなどの工夫をしてみてはいかがでしょうか。

低GI食品の活用

前述したように低GI食品は、糖質の吸収が比較的緩やかなものをいい、最近では食品表示にGI値が低いと明記されている食品もあります。

GI値自体に糖質の含有量は比例せず、糖質が多い食材でもGI値は低いものもあります。

主な食材ごとのGI値は、以下を参考にしてください。

| GI値 | 主な食材 |

|---|---|

| 低い:55以下 | オートミール、玄米、全粒粉パン、納豆、豆腐、きのこ類、オールブランシリアル等 |

| 中程度:56〜69 | スパゲッティ、クロワッサン、さつまいも、パイナップル、バナナ、そうめん、そば等 |

| 高い:70以上 | 白米、食パン、ロールパン、じゃがいも、にんじん、全粒粉パスタ等 |

上記の表にあるように、小麦粉を使った食べ物が血糖値を急激に上昇させるのではありません。

糖代謝異常と指摘された人が高GI食品を食べて起こるのが、急上昇した血糖値をうまく処理できない状態です。

一方で、糖質がゆっくりと吸収される低GI食品は血糖値が急上昇しないため、インスリンの必要量が減ります。

結果的に、インスリン分泌を担う膵臓への負担が軽減されて糖尿病の悪化を防ぎます。

さらに豊富な食物繊維を含む低GI食品は、満腹感も持続して長期的に食事の摂取量が抑えられるのも利点です。

小麦粉が多く使われているため控えるべきだといわれる中華麺やパスタは白米よりGI値が低く、食べても問題ない食べ物とされています。

米よりも血糖値を緩やかに上昇させる特徴から、野菜と組み合わせるなどの工夫次第ではこれまでと変わらずに麺類を楽しめる可能性もあるでしょう。

このように日常の栄養バランスを考えながら、上手にGI値の低い食材も取り入れると血糖値の上昇を抑えながら食事を楽しめます。

食べたいものを我慢して血糖値の上昇を抑える食生活ではなく、楽しめるような食事ができるよう食べ方の工夫をしてみてはいかがでしょうか。

間食をしたい場合はポリフェノールを含む食材が良い

ポリフェノールはカカオやコーヒー以外にも紅茶やワインなど、さまざまな食材に含まれています。

呼吸によって取り込まれた酸素の一部が、ストレスなどの要因によって化学反応を起こすと、活性酸素という物質に変化します。

抗酸化作用は、動脈硬化を進行させたり、細胞を老化させたりするといった活性酸素の影響を抑える働きがあります。

このように糖尿病の予防や治療に役立つポリフェノールは、軽食や朝食時の食材にも豊富に含まれているため、積極的に取り入れてみると良いでしょう。

ポリフェノールを含む食材には、以下のような食べ物があります。

- ブラックコーヒー

- 純カカオチョコレート(カカオ70%以上のもの)

- 紅茶

- ナッツ類

- きのこ

- 大豆製品

- 果物(りんご、ブルーベリー、ぶどうなど)

- ワイン

上記の食べ物を朝食や間食として活用する際には、なるべく手を加えない状態で食べるのがポイントです。

チョコレートや紅茶に砂糖やミルクが加わると、脂肪分や糖分がその食品に含まれ、代謝する糖質の量が増えるため避けてください。

ナッツ類を購入する際は血糖や血圧が上昇しないよう、調味料で味付けされたものは避け、素焼きのナッツを選択します。

ほかにもナッツ類は糖質含有量が少ない反面カロリーが高く、果物は低カロリーでも糖質の含有量は多いというようにそれぞれの食材には短所があります。

ポリフェノールを豊富に含む食材もたくさん食べて良いのではなく、1日の摂取カロリーを考慮して小腹を満たす程度に食べるのが大切です。

スーパーフードを取り入れた食事で栄養バランスを整える

緑黄色野菜は食物繊維が豊富なうえに、カロリーや糖質含有量が少ないため、空腹を満たすのに適した食材です。

しかし、厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査報告」では、日本人の緑黄色摂取量の平均は81.8グラムでした。

こうしたデータから見て分かるように、糖尿病をはじめとするさまざまな病気を予防するためには、緑黄色野菜の積極的な活用が大切です。

特に、一人暮らしや出先で昼食を済ませる人は、自炊などの手間から日常的に緑黄色野菜の摂取量が不足しているといわれています。

そこで活用したい食材が、一般的な食品よりもビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含んでいるスーパーフードです。

スーパーフードには下記のような食材があり、一般的なスーパーでも手頃な価格で入手できます。

- キヌア

- チアシード

- アサイー

- ココナッツ

- 抹茶

- 納豆

- サジー

- ブロッコリースプラウト

スーパーフードの代表的な存在でもあるキヌアやチアシードには、鉄分や植物性たんぱく質、食物繊維やビタミン類が豊富に含まれています。

キヌアに含まれる植物性たんぱく質は大豆よりも多く、食材の中ではトップクラスとも言われています。

ほかにも、アサイーや抹茶などには葉酸やマグネシウム、ブロッコリースプラウトにはβカロテンやビタミンが豊富です。

スーパーフードは自然の穀物や果物であるため、白米や肉類などの一般的な食材と異なり、食品に含まれる脂肪分や糖分が少ないという特徴もあります。

これらの食材の良いところは、調理の手間がかからない点です。

ブロッコリースプラウトや納豆などのそのまま食べられる食材だけでなく、チアシードのようにミルクにふやかすだけで食べられるものもあります。

野菜嫌いや摂取量が足りない人は糖質が多いジュースではなく、スーパーフードを活用してみてください。

糖質含有量が多い食べ物は摂取を控える

糖尿病の原因でもある高血糖を防ぐためには、血糖値の急上昇を抑える食事が必須です。

身体に優しいと認識されている野菜ジュースや低脂肪ヨーグルトなども、炭水化物と同じように糖質を含んでいます。

ジュースなどの加工食品は製造過程で砂糖や人工甘味料、食品添加物が多量に加わる場合があります。

これらの食品は多量の砂糖を用いたり、油で揚げたりする製造過程を経ているため、嗜好品としての摂取は好ましくありません。

糖尿病を防ぐ、あるいは治療を効果的に実施できるよう、摂取しないほうが良い食べ物についても把握しておくのが大切です。

スナック菓子や菓子パンなどの加工食品の摂取を避ける

スーパーやコンビニで売られているスナック菓子や菓子パンは糖質量が多いため、極力避けてほしい食べ物です。

ポテトチップスをはじめとする豊富な種類のスナック菓子には、製造過程において揚げる、焼くといった工程があります。

スナック菓子の原料となるじゃがいもや小麦粉に含まれる糖質は、体内ですばやく吸収されて血糖を急上昇させるため、膵臓に負担がかかります。

パンには野菜や果物が含まれているものもありますが、油で揚げたり砂糖を塗したりして風味づけをしている商品も多くあるのです。

このような工程がパン作りの過程で加わると、もともと糖質が高いパンであるのに加えて、脂質自体も高くなるのが菓子パンや惣菜パンの欠点になります。

加えて、加工されたお菓子やパンにはトランス脂肪酸が含まれており、内臓脂肪の蓄積を招きます。

内臓脂肪の蓄積は、動脈硬化や糖尿病の進行を招いた末に心筋梗塞や脳卒中を起こす可能性があるのです。

菓子パンやスナック菓子以外の焼き菓子も高血糖を引き起こし、内臓脂肪の蓄積も招くため、日常的に食べるのは避けたほうが良いでしょう。

ジュースなどの味がついた飲み物やジャムは控える

ジュースやジャムは果汁100%であったり、果肉が入っていたりしても、多量の砂糖を使用して作られています。

味のついた飲み物やジャムなど、水分に砂糖が溶け込んでいるものは、その特性から食べ物と比べて吸収が早いのが特徴です。

さらに、野菜ジュースや果物ジュース、果肉が含まれているジャムなどに含まれているブドウ糖果汁や果糖は水分の吸収を促進します。

つまり、ブドウ糖果汁や果糖を含む飲み物は血糖だけでなく、血圧を上げる作用も持つということです。

一般的に販売されている果汁100%のジュースやスポーツドリンク、ほかにもエナジードリンクなどには豊富なブドウ糖果汁、果糖が含まれています。

これらの飲み物は空腹時や食前に飲むと、枯渇した血糖値を補おうと水分から糖質が急激に吸収され、高血糖を招きます。

レモンには果汁が含まれていますが、果汁に含まれている糖質は他のフルーツと比較して少なく、血糖の上昇を抑えるクエン酸が含まれています。

甘味のある飲み物をどうしても飲みたい場合は、1日でコップ1杯程度としてください。

さらに、レモン水や食事を摂取してから15分以上経過したタイミングで飲むのを心がけると糖質の吸収が抑えられます。

ただし、飲み方の工夫をしても血糖値が上がるのは変わらないため、甘い飲み物は可能な限り控えるのが大切です。

糖尿病予防は栄養バランスを意識した食べ物選びを意識する

糖尿病に良い食べ物は、本記事で紹介したもの以外にも数多く存在します。

ただし、血糖値の上昇を抑える食材だけを集中的に摂っても意味がありません。

糖質の含有量が多い炭水化物や果物には、糖以外にも食物繊維やビタミン、カロテンなど生命維持に必要な栄養素も豊富に含んでいます。

グルテンフリーや低GI食品だけを摂取しようとすると、かえって摂取量が多くなり血糖を上昇させる可能性があります。

高血糖を防いで糖尿病の進行や病気を予防するための食生活では、栄養バランスや適正量を意識した食べ物の摂取が大切です。

低GI食品やグルテンフリー食品を普段の食生活に上手く取り入れながら、野菜とたんぱく質、脂質などのバランスを意識した献立を考えましょう。