体がチクチクするなどの症状は、糖尿病が進行して発症する糖尿病性神経障害の症状のひとつです。

糖尿病性神経障害は、全身の末梢神経に障害を与えるため、痛みに鈍感になって重篤な病気を引き起こす恐れがあります。

糖尿病性神経障害は、適切な血糖コントロールにより症状の改善や進行の抑制が可能です。

適切な血糖コントロールをするためにも、食事や運動による生活習慣の改善が必要となります。

この記事では、症状改善や進行抑制のための生活習慣改善のポイントを紹介します。

- 糖尿病の合併症

- 糖尿病性神経障害の症状や注意点

- 糖尿病性神経障害の改善や進行抑制のための生活習慣改善ポイント

具体的な食事と運動の方法や日常生活でのフットケア、皮膚チェックなども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

糖尿病の放置は血管や神経に障害を与えて三大合併症を引き起こす

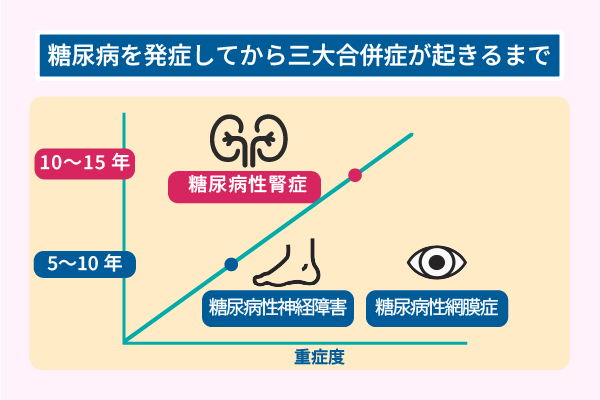

糖尿病を放置すると、糖尿病特有の三大合併症である糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害を引き起こします。

糖尿病を発症してから、糖尿病性神経障害と糖尿病性網膜症は約5〜10年、糖尿病性腎症は約10〜15年で発症します。

三大合併症を発症して進行すると、日常生活に支障をきたす症状や命に関わる合併症を引き起こして生活の質が大きく低下する可能性が高まります。

三大合併症の中でも、糖尿病性神経障害は初期症状が現れやすいため、症状を自覚したら食事療法や運動療法による血糖コントロールをしましょう。

糖尿病性神経障害は体がチクチクするなどの症状を引き起こす

糖尿病性神経障害により感覚神経が障害されると、体がチクチクするなどの症状が現れます。

初期段階では、以下のような足先の症状が左右対称に現れます。

- 足や足の指先がほってたり、冷たく感じたりする

- 砂利の上を歩く感じがする

- 足が痺れる

- 安静時や睡眠中によく足がつる

- 足の裏に紙が張られているような違和感を感じる

さらに進行すると、以下のような全身症状が現れます。

感覚性

- 感覚が鈍い

- 感覚過敏

- 異常感覚

- しびれ感

- 感覚低下

- 疼痛

- 無痛性心筋梗塞

運動性

- こむら返り

- 脱力

- 筋萎縮や筋力低下

- 足の変形

- 上肢や下肢の痺れ

自律神経性

- 立ちくらみ

- 排尿障害

- 胃腸障害

- 失神

- 下痢や便秘

- 発汗異常

- 起立性低血圧

- 無自覚性低血糖

障害を受けた神経の場所によって症状が異なるため、症状を自覚したら速やかに医師に相談して適切な血糖コントロールをしましょう。

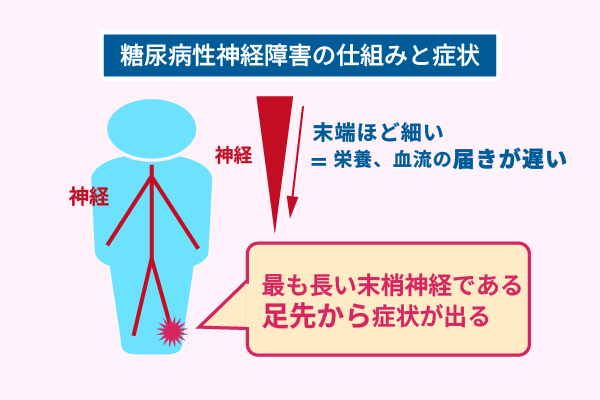

糖尿病性神経障害の初期症状は手よりも先に足に現れる

神経は末端ほど血管が細くなるため、糖尿病性神経障害になると、栄養や血流の届きが遅くなります。

そのため、一般的には最も長い末梢神経である足先から症状が現れます。

特に初期症状では、手よりも足先に左右対称に現れるのが特徴です。

糖尿病性神経障害が進行すると、傷の痛みに鈍感になるため、足先にけがや感染をしても気づかない可能性があります。

初期段階からの適切な治療により、糖尿病性神経障害の改善や進行の抑制ができるため、症状を自覚したら速やかに医師に相談して血糖コントロールをしましょう。

糖尿病性神経障害を含む三大合併症について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

糖尿病の三大合併症とは?

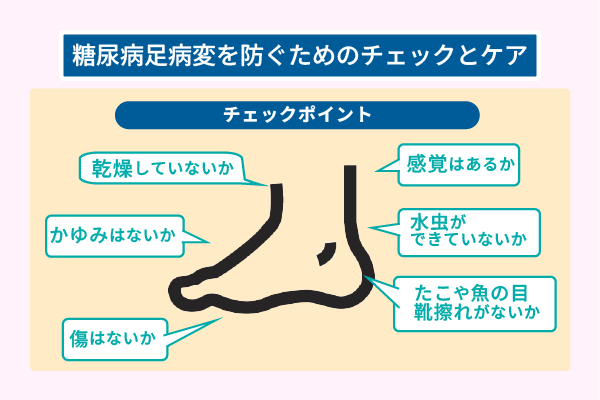

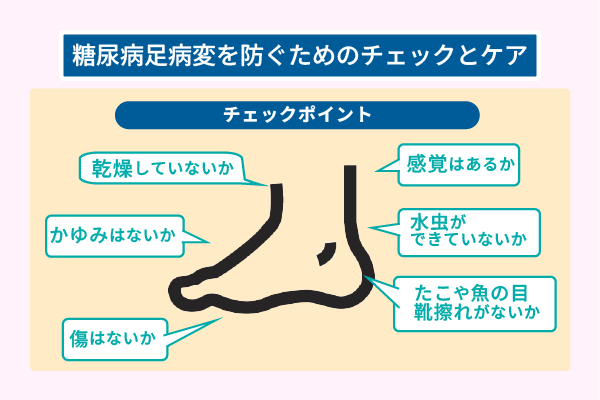

糖尿病性神経障害による足切断は毎日の皮膚チェックで予防できる

糖尿病患者は、糖尿病性神経障害により傷の痛みに鈍感になるため、自覚症状が乏しくなります。

そのため最悪の場合、足の壊疽や潰瘍などの糖尿病足病変の発症から足の切断に至ります。

重篤な合併症を防ぐために、以下のような毎日の皮膚チェックが大切です。

- 皮膚が乾燥していないか

- 皮膚にかゆみがないか

- 皮膚の感覚はあるか

- 水虫ができていないか

- たこや魚の目、靴擦れがないか

- 皮膚に傷がついていないか

さらに以下の3点にも注意して、日常でのフットケアをしましょう。

- 靴擦れを予防するために足に合う靴を履く

- 低温やけどを予防するためにこたつや湯たんぽを避ける

- 足からの感染を予防するため足を清潔に保つ

糖尿病性神経障害は問診と症状に合わせた検査により診断される

糖尿病性神経障害は、問診のみで診断できる場合もありますが、自覚症状がない場合や他の病気の可能性がある場合には各感覚の検査をして診断します。

主な検査としては、以下の8つが挙げられます。

| 検査の種類 | 検査内容 |

|---|---|

| 痛覚検査 | 爪楊枝などの先がとがったもので皮膚を触って確認する |

| 振動覚検査 | 音叉を当てて振動を感じるか確認する |

| 触覚検査 | 細いナイロン糸で皮膚を触って確認する |

| アキレス腱反射 | 腱反射用のハンマーでアキレス腱を叩いて正常な反応が現れるか確認する |

| モノフィラメント検査 | プラスティックのフィラメントで足底や足背を触って確認する |

| 心拍変動検査 | 心電図検査のひとつであり、呼吸に伴う心拍のゆらぎを確認する |

| 神経伝導検査 | 手足に電極をつけて皮膚の上から電気で神経を刺激し、神経の伝導速度を測定する |

| 起立性低血圧検査 | 仰臥位と立位での血圧変化を確認する |

上記のような検査により、障害された神経の特定ができたり、他の病気の有無を確認できたりします。

体がチクチクするなどの症状は血糖コントロールにより改善できる

体がチクチクするなどの糖尿病性神経障害による症状は、適切な血糖コントロールにより改善や抑制が可能です。

継続的な血糖自己測定により自身の血糖値を予測できると、良好な血糖コントロールや合併症予防につながります。

ただし痛みを伴う場合や日常生活に影響があるほど症状が強い場合には、薬物療法が必要です。

不快な症状の抑制や改善のためにも、自身の血糖変化を把握しながら、食事や運動などを工夫して生活習慣の改善に積極的に取り組みましょう。

食事や運動など生活習慣の改善により適切な血糖コントロールができる

食事や運動などの生活習慣を改善すると、適切な血糖コントロールが可能です。

適切な血糖コントロールを行うためにも、今までの食事習慣や運動習慣を再度見直して改善する必要があります。

ただし継続的な生活習慣の改善をしないと、血糖値を安定させる効果が失われる可能性があります。

効果を継続させるためにも、自分に合った食事や運動方法などを見つけるのが効果的です。

血糖値を安定させる食品の取り入れや定期的な有酸素運動の取り入れなど、自分のできる範囲から積極的に以下の改善を行いましょう。

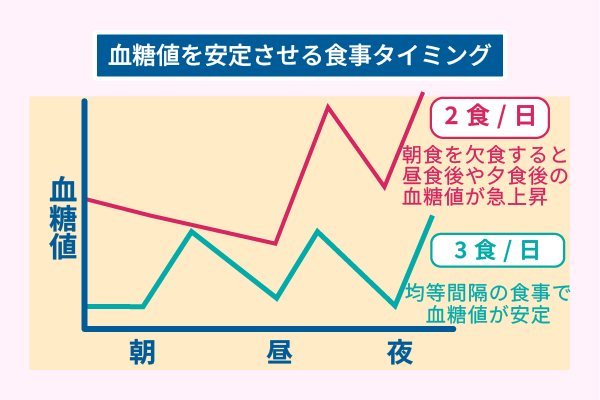

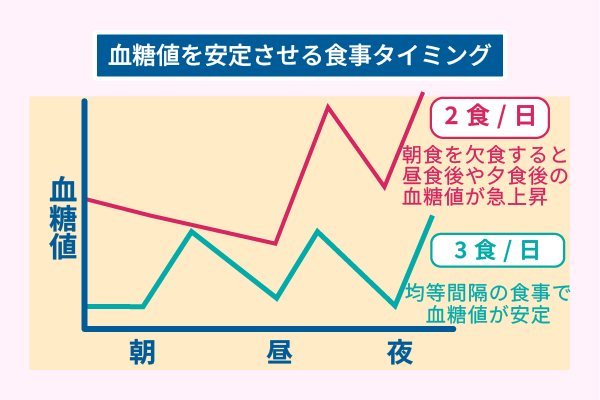

1日3食の規則正しい食事は血糖値を安定させる効果をもつ

食事と食事の間隔を空けると、血糖値を下げる時間ができて血糖値が安定します。

そのため、食事は1日3食を基本として、できるだけ均等間隔での食事摂取が理想的です。

朝食を欠食すると、遊離脂肪酸の上昇や消化管ホルモンの分泌が刺激されないため、インスリンの作用が低下して昼食後や夕食後の血糖値が上昇します。

さらに夕食の時間が遅いと、空腹のために食事量が増えて肥満や血糖コントロール不良につながる恐れがあります。

夕食の時間が遅くなる場合には、過食を防ぐために分食するとよいでしょう。

食物繊維を多く含む食品は食後血糖値の急上昇を予防する

食物繊維は、消化や吸収を穏やかにして血糖値の急上昇を予防する効果があります。

以下の食物繊維を多く含む食品を意識的に摂取しましょう。

- 野菜(キャベツやブロッコリー)

- 果物(りんごやバナナ)

- 全粒穀物(玄米や麦入りご飯)

- 豆類(大豆やひよこ豆)

- 海藻(わかめや昆布)

- ナッツ(アーモンドやピーナッツ)

- きのこ類(えのきやしいたけ)

- イモ類(さつまいもやじゃがいも)

食事では、食物繊維の多い野菜からたんぱく質、炭水化物の順番で食べるのが理想的です。

よく噛んで食べる食事は肥満を予防する効果がある

よく噛んで食べると、膵臓からのインスリンや小腸からのインクレチンの分泌が促進され、血糖値の急上昇を抑制できます。

糖尿病患者はインスリンの分泌に異常があるため、早食いをすると血糖値の上昇にインスリンの分泌が間に合いません。

そのため、血糖値が急上昇して満腹中枢が感知する前に食べてしまい、過食につながります。

よく嚙んで食べる食事は、満腹中枢が働いて暴飲暴食を避けられるため、肥満予防にもなります。

歯ごたえのある根菜類やきのこ、こんにゃくなどを取り入れて、意識的によく噛んでゆっくり食べるよう心がけましょう。

不飽和脂肪酸には食後血糖値の急上昇を予防する効果がある

不飽和脂肪酸には、血糖値を安定させる効果があります。

ただし不飽和脂肪酸の過剰摂取は、肥満や体重増加につながりインスリンの機能が低下する恐れがあります。

インスリンの機能低下を防ぐためにも、適量摂取が重要です。

一価不飽和脂肪酸

- n-9系脂肪酸(オリーブオイルやなたね油)

多価不飽和脂肪酸

- n-6系脂肪酸(ごま油や紅花油)

- n-3系脂肪酸(魚油)

他にも不飽和脂肪酸には、血圧を下げる効果やLDLコレステロールを下げる効果があります。

そのため、飽和脂肪酸ではなく不飽和脂肪酸を選択して摂取するのが理想的です。

低糖質食品や低GI食品の置き換えは食後血糖値の急上昇を予防する

低糖質食品や低GI食品に置き換えると、食後血糖値の急上昇を予防できます。

適正な血糖コントロールには、糖質量を意識してバランスの良い食生活に整える必要があります。

以下のような低糖質食品や低GI食品を活用して、適量の糖質摂取を心がけましょう。

低糖質食品

- 麦入りご飯や玄米

- 肉類(もも肉やひれ肉)

- 魚類(アジやイワシなどの青魚)

- いも類(さつまいもや山芋)

- 乳製品(ヨーグルトや牛乳)

- 葉物野菜(ほうれん草やレタス)

- 豆類(大豆や枝豆)

低GI食品

- 果物(りんごやいちご)

- 海藻類

- 大豆食品

- そばやスパゲッティ

- きのこ類

- ライ麦パン

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなども心がけるとよいでしょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

禁煙はHbA1cを低下させて血糖コントロールを良好にする

禁煙は、過去1〜2か月の血糖値の平均を反映するHbA1cを低下させて血糖コントロールを良好にします。

喫煙は、交感神経を刺激して血糖値を上げるだけでなく、体内のインスリンの働きを妨げる作用があります。

他にも心筋梗塞や末梢動脈疾患、足病変などを引き起こすリスクを高めるため、禁煙が重要です。

受動喫煙であっても体に悪影響を受けるため、避けるようにしましょう。

禁煙には以下の効果もあるため、年齢や病気の有無に関わらず積極的に取り組むのが理想的です。

- 心臓発作や脳心血管病の発症リスク低下

- 咳や痰などの呼吸器症状改善

- インフルエンザなどの呼吸器感染症の罹患低下

- 免疫機能回復によりかぜなどの感染症にかかりにくくなる

- 肺機能改善

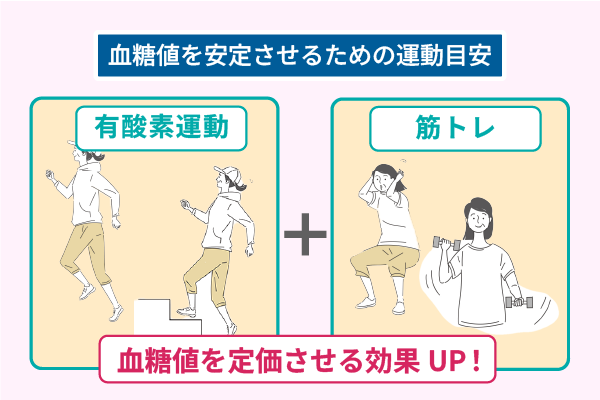

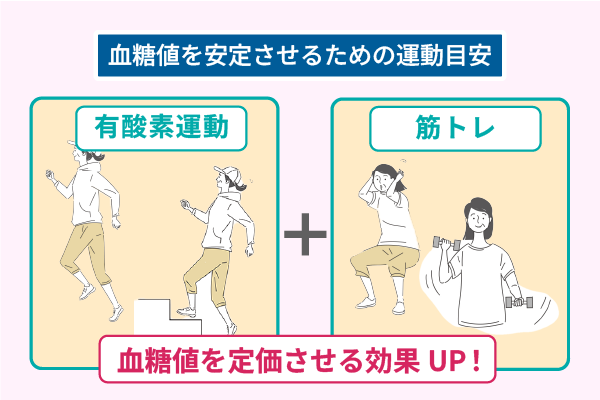

定期的な有酸素運動や筋力トレーニングは血糖値を安定させる

運動には、血糖値を低下させる効果があります。

毎日30分以上または週180分以上を目安に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を行うのが理想的です。

さらに有酸素運動とともに筋力トレーニングを組み合わせて行うと、血糖値を低下させる効果がより上がります。

ただし糖尿病性神経障害が進行していると、足の知覚が低下して傷の痛みに鈍感になります。

そのため、運動前にも自分の足の状態を確認しましょう。

他にも自律神経が障害されていると、運動中に血圧低下や上昇を引き起こす可能性があります。

そのため、運動中の体調不良に気づいたら速やかに中止して医師に相談してください。

体がチクチクするなどの不快な症状は生活習慣の改善により落ち着く

体がチクチクするなどの糖尿病性神経障害の症状は、適切な血糖コントロールにより改善が可能です。

適切な血糖コントロールを行うためにも、今までの生活習慣を改善する必要があります。

糖尿病性神経障害による不快な症状や足切断などの重篤な症状を防ぐためにも、積極的に生活習慣の改善に取り組みましょう。

長く健康でいるためにも、継続的な生活習慣の改善が大切です。