糖尿病と診断された人の中には、間食を食べてはいけないと思っている人もいるでしょう。

摂取カロリーや糖質量に気を配る必要はありますが、糖尿病だからといって間食を食べてはいけないわけではありません。

今回は間食が血糖値に及ぼす影響と糖尿病患者の間食に向いている食品、食べ方のポイントについてまとめました。

- 間食が血糖値に与える影響

- 糖尿病患者の間食に向いている食品5選

- 糖尿病患者が間食を食べる際のポイント

間食が血糖値に与える影響が気になる人、糖尿病患者に向いている間食を知りたい人は最後までご覧ください。

適切な間食を取ると血糖値コントロールに良い影響を与える

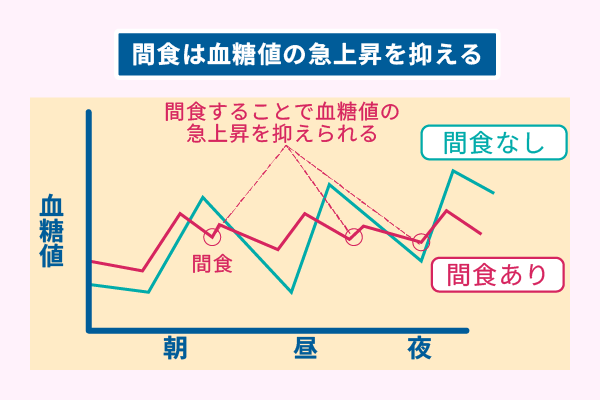

適切な間食を取ると次の食後に血糖値が急上昇するのを防ぎ、血糖値コントロールに良い影響を与えます。

糖尿病患者はインスリンの分泌量や作用の不足により、高血糖の状態が慢性的に続きます。

高血糖の状態が長く続くと合併症を発症する恐れがあるため、治療による血糖値コントロールが必要です。

糖尿病の治療は食事と運動が基本となり、毎日の食習慣が数値に影響を与えます。

血糖値を安定させるには栄養バランスが良い食事を1日3回、規則正しく取るのが大切です。

食事と食事の間隔が短すぎたり長すぎたりすると、血糖値コントロールに悪影響を及ぼします。

間食は食事の間隔が空きすぎるのを防ぎ、食後の血糖値が急上昇するのを抑えます。

しかし、糖質が多い食品を間食に食べてしまうと逆効果なため、食品選びが重要です。

続いて、糖尿病患者の間食に向いている食品を紹介します。

糖尿病患者の間食には糖質が少なく栄養素が含まれている食品を選ぶ

糖尿病患者の間食は糖質が少なく、たんぱく質や食物繊維などの栄養素が含まれている食品を選ぶのが大切です。

糖質が多い食品は、食後の血糖値が急激に上がる原因となります。

他にもビタミンやミネラルなど栄養素が多い食品を間食で食べると、栄養バランスの改善に効果的です。

糖尿病患者の間食に向いている食品の具体例には、以下が挙げられます。

- ゆで卵

- チーズやプレーンヨーグルト

- 果物

- ナッツ

- あたりめ

- 寒天ゼリー

- 高カカオチョコレート

ここからは、上記の食品に含まれる栄養素や間食に向いている理由について解説します。

ゆで卵は糖質量が少なくさまざまな栄養素が含まれている

ゆで卵は糖質量が少なく、さまざまな栄養素が含まれているため、間食に適した食品です。

卵はビタミンCと食物繊維以外の栄養素が含まれており、完全栄養食品と呼ばれています。

以下は、卵に含まれている主な栄養素です。

- たんぱく質

- ビタミン

- ミネラル

Mサイズの卵1個には、約6gのたんぱく質が含まれています。

さらに卵のアミノ酸スコアは100であり、たんぱく質の質が良いという特徴もあります。

数値が100に近いほど必須アミノ酸のバランスが良く、体内で効率的に利用されます。

ビタミンDは肉や野菜にほとんど含まれておらず、骨を丈夫にする働きがあります。

卵黄には鉄や亜鉛、カルシウムなどのミネラルが多く含まれています。

ゆで卵は生卵に比べて食べ応えがあるため、食べ過ぎの予防にもなるでしょう。

チーズやプレーンヨーグルトなどの乳製品は血糖値がおだやかに上昇する

チーズやプレーンヨーグルトなどの乳製品は血糖値がおだやかに上昇するため、糖尿病患者に向いています。

チーズやプレーンヨーグルトはGI値が低く、食後の血糖値が急上昇するのを抑えられます。

ブドウ糖を摂取した場合の基準値を100とし、GI値が高い食品ほど急激に血糖値が上昇します。

食品は、GI値によって以下の3つに分類されます。

| 分類 | GI値 |

|---|---|

| 低GI食品 | 55以下 |

| 中GI食品 | 56以上69以下 |

| 高GI食品 | 70以上 |

チーズやプレーンヨーグルトは、低GI食品に分類されます。

乳製品はたんぱく質やカルシウム、ビタミンなどの栄養素が豊富なのも特徴です。

乳製品に含まれているカルシウムやカリウム、ペプチドには血圧を下げる効果が期待できます。

糖尿病患者の中には高血圧を合併している人も多いため、乳製品が持つ血圧を下げる作用が役に立ちます。

果物に含まれている果糖は血糖値を上げる直接の原因にはならない

血糖値は血液中に含まれるブドウ糖の濃度であり、果物に含まれている果糖は血糖値を上げる直接の原因にはなりません。

オレンジやりんご、いちごなどの果物は低GI食品に分類されています。

食後の血糖値がおだやかに上昇するため、血糖値コントロールに適した食品です。

さらに果物には水溶性食物繊維やビタミン、ミネラルなどの栄養素が含まれています。

特に糖尿病患者に適しているのは、以下の果物です。

- キウイ

- いちご

- りんご

- グレープフルーツ

- みかん

これらの果物は糖質量が少なく、食物繊維が豊富です。

りんごに含まれるペクチンには、脂質の代謝を改善する作用が期待できます。

他にも柑橘類に含まれるへスペリジンという成分には、中性脂肪を減少させる作用があります。

果物には果糖以外にブドウ糖やショ糖が含まれているため、食べ過ぎは血糖値の上昇につながります。

ナッツ類にはたんぱく質やビタミンなどの栄養が含まれている

ナッツ類には不飽和脂肪酸や食物繊維、ビタミンなどのさまざまな栄養素が含まれており、天然のサプリメントと呼ばれています。

不飽和脂肪酸は体内で細胞膜を構成し、健康を維持するのに重要な成分です。

血液中のコレステロールや中性脂肪を減らし、動脈硬化や血栓を防ぐ効果があります。

ナッツに含まれる食物繊維は不溶性であり、便のかさを増やして便通を促します。

ビタミンは、特にビタミンEやビタミンB群が多く含まれています。

ビタミンEは強い抗酸化作用を持ち、動脈硬化の予防やコレステロールの減少に効果的です。

ナッツの具体例には、以下が挙げられます。

- アーモンド

- ピーナッツ

- カシューナッツ

- くるみ

- マカダミアナッツなど

種類によって栄養素は異なりますが、全般的に糖質が低い特徴があります。

ただしカロリーが高いため、糖尿病患者が1日に食べる量は25〜50g程度が目安です。

あたりめはカロリーや糖質量が少なくたんぱく質が豊富である

お酒のおつまみとして人気があるあたりめはカロリーや糖質量が少なく、たんぱく質が豊富なため、糖尿病患者に適した食品です。

あたりめはイカの内臓を取り除いて乾燥させた加工食品で、するめを裂いた物を指します。

茶褐色で硬めの食感が特徴であり、噛むほどに旨みが感じられます。

噛む回数が多くなるほど満腹中枢が刺激されるため、食べ過ぎを防ぐのにも効果的です。

噛む行為には、インスリンの分泌を促す働きもあります。

他にもあたりめの原材料であるイカには、タウリンが含まれています。

インスリンの分泌や糖代謝の改善に働きかけ、血糖値を下げる効果があります。

他にもコレステロールや中性脂肪を減少させる作用があり、糖尿病に良い影響を与えます。

寒天ゼリーは糖質やカロリーが少なく血糖値に影響を与えない

寒天ゼリーは糖質やカロリーが少なく血糖値に影響を与えないため、糖尿病患者の間食に向いています。

寒天は保水力が高く、約100倍の水を吸収する性質があります。

胃の中で水分を吸収してかさが増え、満腹感が感じられるでしょう。

食物繊維が豊富に含まれており、糖質の吸収を遅らせる働きもあります。

継続的に食べ続けても健康に悪影響を与えず、間食にも適した食品です。

寒天に含まれる食物繊維は体内の余分な脂肪を吸着して体外に排出し、コレステロール値を下げる効果も期待できます。

寒天ゼリーは多く市販されていますが、自宅でも簡単に作れます。

自分で作ると味や量を調整できるため、好みに合わせてアレンジが可能です。

高カカオチョコレートのポリフェノールにはさまざまな効果がある

高カカオチョコレートのポリフェノールにはさまざまな効果があり、糖尿病に良い影響を与えます。

明確な基準は決まっていませんが、カカオが70%以上含まれているチョコレートを高カカオチョコレートと呼びます。

チョコレートは、カカオ豆の胚乳部分をすりつぶしたカカオマスに砂糖や粉乳を混ぜて作るお菓子です。

通常のチョコレートはカカオ分が30〜40%であり、砂糖や粉乳が多く含まれています。

それに対して高カカオチョコレートはポリフェノールが豊富なため、以下のような効果が期待できます。

- 動脈硬化を予防する

- 抗酸化作用がある

- 血圧を下げる

- 腸内環境を改善する

ポリフェノールの摂取により、動脈硬化や高血圧など糖尿病の合併症予防に効果があります。

チョコレートは糖質が多いイメージがありますが、高カカオチョコレートは低GI食品です。

食後に血糖値が急上昇するのを防げるため、糖尿病患者の間食にも向いています。

しかしチョコレートは脂質が多く含まれており、食べる量は調整する必要があります。

血糖値には食べ方や食べるタイミングも影響するため、ここからは間食を食べる際のポイントを解説します。

糖尿病患者が間食を食べる際は食べ方にもポイントがある

糖尿病患者が間食を食べる際は、食べ方にも以下のようなポイントがあります。

- 間食は150〜200kcal以内が目安

- 糖質が多い飲み物は避ける

- 運動前や食直後に食べる

- 長時間食べ続けるのは避ける

- 就寝前や夜遅い時間帯に食べるのは避ける

糖尿病の食事療法は1日3回、バランスが取れた食事を取るのが大切です。

間食はあくまで食事のおまけと考え、間食のために食事を抜くのは避けましょう。

食事を抜くと早食いや食べ過ぎにつながり、次の食後に血糖値が急上昇する原因となります。

適切な間食によって食事量が抑えられ、血糖値コントロールに有効です。

ここからは、間食の食べ方のポイントを詳しく解説します。

間食のカロリーは150〜200kcal以内を目安にする

間食のカロリーは1日の総摂取カロリーの1割程度が望ましいため、150〜200kcal以内が目安です。

間食によって摂取カロリーが増えてしまうと肥満や脂肪の蓄積につながり、合併症を発症するリスクが高まります。

ただし、身長や体重、活動量によって必要なエネルギー量が異なります。

医師から指導を受けている人は、1日の総摂取カロリーの1割を目安にしましょう。

摂取カロリーや体重の管理により、糖尿病の症状が悪化するのを防げます。

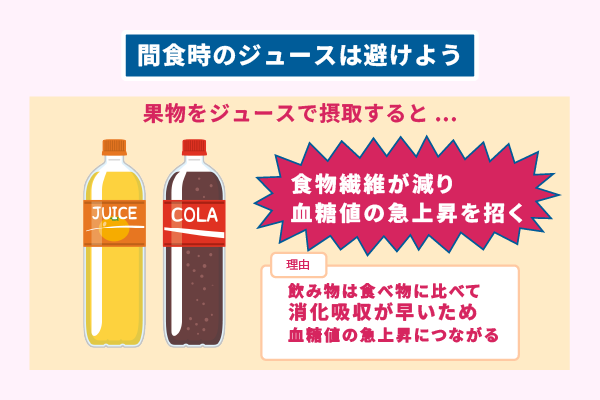

清涼飲料水などの糖質が多く含まれている飲み物は避ける

間食を食べる際、清涼飲料水などの糖質が多く含まれている飲み物を一緒に飲むのは避けるべきです。

飲み物は食べ物に比べて消化吸収が早く、血糖値の急上昇につながります。

清涼飲料水の具体例は、以下のとおりです。

- 炭酸飲料

- スポーツドリンク

- 果物のジュース

- コーヒー飲料など

これらの飲み物には、砂糖や甘味料が多く含まれています。

スポーツドリンクは熱中症対策に有効な飲み物として知られていますが、運動しない時に飲むと塩分や糖質の過剰摂取となる恐れがあります。

果物はジュースで摂取すると食物繊維が減り、血糖値の急上昇を招くためです。

糖質が多い飲み物はカロリーも高い傾向にあり、体重の増加にもつながります。

間食は運動前や食直後に食べると血糖値の上昇を抑えられる

間食は運動前や食直後に食べると血糖値の上昇を抑えられるため、血糖値コントロールに役立ちます。

運動によってブドウ糖が細胞内に取り込まれ、エネルギー源として使われます。

特に有酸素運動は筋肉への血流が増え、血糖値を下げるのに有効です。

運動にはインスリンの効きを良くする効果もあり、インスリン抵抗性の改善が見込めます。

2型糖尿病患者の多くは、インスリン抵抗性が原因で高血糖の状態が続きます。

間食を食直後に食べると、血糖値が上がるピークの回数を1日3回に抑えられます。

食後は胃の中に食事で摂取した食物繊維やたんぱく質があり、糖質の吸収がおだやかになるためです。

さらに食後は、空腹の状態で食べるよりも間食の量を減らせます。

間食はたとえ少量でも長時間食べ続けるのは避ける

間食はたとえ少量でも高血糖の原因となるため、長時間食べ続けるのは避けましょう。

長時間食べ続けていると食後の血糖値が下がりきらず、高血糖が続いてしまいます。

他にも食べ放題のバイキングは、自分が思っている以上に食べている可能性があります。

食事量や摂取カロリーを管理するには先に量を決め、それ以上食べないようにするのがポイントです。

1袋に多くの量が入っている食品は自分が食べた量を把握できず、食べ過ぎにつながります。

あらかじめ小分けされた食品を買う、果物は切って食べるなどの心がけが大切です。

今回紹介した間食に向いている食品も、1日に何度も食べるのはおすすめできません。

食後の血糖値が食前の数値に下がるまでには時間がかかるため、食事と食事の間隔は4〜5時間空けるのが理想です。

食事の間隔が長く空きすぎてしまう場合に間食を取るのは有効ですが、頻繁な間食は血糖値コントロールの乱れにつながります。

就寝前や夜遅い時間帯に間食を食べるのは避ける

就寝前や夜遅い時間帯に間食を食べると寝ている間の高血糖につながるため、避けるべきです。

夜間はエネルギーの消費量が少なく、食事で上昇した血糖値がなかなか下がらない恐れがあります。

寝ている間の高血糖を防ぐには、就寝時間の3時間前から何も食べないように心がけます。

通常、食事で上がった血糖値が下がるまでにかかる時間は2時間程度です。

しかし、糖尿病患者は健康な人よりもインスリンの効きが悪く、血糖値が下がるまでに時間がかかります。

夜遅い時間帯の食事は、メラトニンの分泌を促進させます。

夜間に分泌量が増え、インスリンの分泌を抑制する働きがあります。

その結果血糖値が上昇し、血糖値コントロールの乱れにつながります。

就寝前の間食は体内時計に影響を及ぼし、睡眠の質が低下する原因の1つです。

間食を食べる際は食品選びだけでなく、今回紹介した食べ方のポイントも意識しましょう。

糖尿病患者が間食を食べる際は食品選びや食べ方に気を配るのが大切

糖尿病患者が間食を食べる際は、血糖値を上げないための食品選びや食べ方に気を配るのが大切です。

適切な間食は食事の間隔が空きすぎるのを防ぎ、血糖値コントロールに良い影響を与えます。

食物繊維やたんぱく質には、糖質の吸収をおだやかにする効果があります。

栄養素が多い食品を間食に食べると、栄養バランスの改善に役立ちます。

間食で血糖値が上がるのを防ぐには、食べ方も重要です。

食べる量やカロリーを調節し、就寝前や夜遅い時間帯に間食を食べるのは避けましょう。

糖尿病の治療中でも間食が食べたい人は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。