最近甘いものを食べ過ぎて、次の健康診断で血糖値が高いと指摘されないか不安を感じている人もいるでしょう。

糖尿病は、世界的にも年々増加しており、社会経済的な問題となっています。

糖尿病は、自覚症状がないまま進行している可能性もあり、早期の受診や治療が推奨されています。

今回は、糖尿病予備軍など糖尿病発症リスクのある人に向けて、糖尿病の初期症状や合併症についてまとめました。

- 糖尿病の診断基準

- 糖尿病の原因

- 糖尿病の種類

- 糖尿病の初期症状

- 糖尿病の自覚症状

- 糖尿病の合併症

この記事を読んで糖尿病の初期症状や自覚症状についての知識を深め、早期に対処できるようにしましょう。

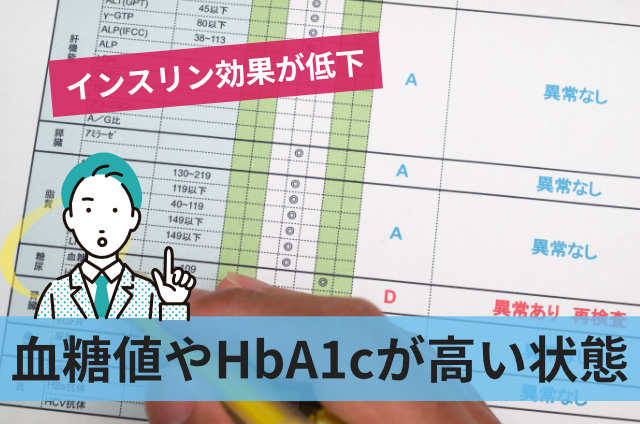

糖尿病はインスリンの効果が低下し血糖値やヘモグロビンA1cが高い状態をいう

以下に、糖尿病の診断基準をまとめました。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | ~99 | 100~109 | 110~125 | 126~ |

| HbA1c | ~5.5 | 5.6~5.9 | 6.0~6.4 | 6.5~ |

| 食後血糖値 | 〜139 | - | 140〜199 | 200〜 |

通常は、食前の血糖値は70から100mg/dl程度です。

表の項目のうちどれか一つの項目だけ該当しても、糖尿病の診断には至らず、血糖値とヘモグロビンA1cの組み合わせで診断されます。

他にも家族に糖尿病患者がいる場合や、典型的な症状が出現している点も診断基準です。

身体活動によって、血糖値が下がるように調整されます。

しかし、インスリンの働きが不十分だと、細胞内に取り込まれる糖が減少して血糖値が高まってしまうのです。

インスリンが働かない要因は、2つあります。

1つ目がインスリン分泌低下で、膵臓の機能が低下して十分なインスリンが生成されなくなる状態をいいます。

2つ目がインスリン抵抗性の増加で、インスリンは十分に生成されるものの、その効果が十分に発揮されないという状態です。

この片方もしくは両方の要因によって高血糖状態が持続し、糖尿病を発症します。

肥満の予防が、糖尿病の予防にも繋がっていきます。

糖尿病の増加は社会と経済に大きな問題となっている

糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴い急速に増加しています。

日本の糖尿病患者数は、令和2年時点で579万人に上り、40歳以上では10人に1人が罹患する病気です。

糖尿病は一度発症すると治癒はせず、放置すると様々な合併症を引き起こします。

進行すると、失明したり透析治療が必要となる可能性もあります。

糖尿病は、患者のQOLを低下させるだけでなく、高額な治療費が必要となり医療経済的にも問題です。

2018年度に糖尿病にかかった医療費は、1兆円以上と報告されています。

医療費の自己負担額は1割から3割ですが、残りは各個人が支払っている健康保険から賄われています。

医療費が増えて健康保険の負担が増えると、社会保険料の増加に繋がる可能性もあり、糖尿病患者以外の生活にも影響を与えかねません。

糖尿病は、社会に負担を強いており、今後も社会の高齢化に伴い増大するものと考えられます。

糖尿病は原因の違いから1型と2型糖尿病に分類される

糖尿病は、原因の違いで1型と2型に分類されます。

糖尿病全体の約10%といわれており、遺伝的な要因やウイルス感染による自己免疫異常が原因となり、若年層でも発症します。

食事療法や運動療法では症状の改善が図れない可能性があります。

インスリンが生成されないため、注射を使用して体内にインスリンを注入しなければいけません。

2型の発症リスクを高める生活習慣を、以下にまとめました。

- 運動不足

- 過食

- 高脂肪食

- 飲酒

- 喫煙

- 朝食を抜く

糖尿病全体の約90%を占め、治療法は食事療法と運動療法の併用がガイドラインで推奨されています。

食事と運動でも血糖値やヘモグロビンA1cが改善されない場合には、主治医の判断で薬物療法が選択される場合もあります。

糖尿病の治療では、血糖値やヘモグロビンA1cの改善に意識が向いてしまいますが、糖尿病の人でも健康な人と同等の生活の質を維持するのが本来の目的です。

血糖コントロールを意識しすぎると、低血糖のリスクもあります。

治療方法に正解はないため、自分自身に合った方法を探していきましょう。

糖尿病は自覚症状が乏しく気づかない間に進行してしまう病気である

糖尿病は、自覚症状がない状態で進行している場合があります。

自覚症状があっても、糖尿病の症状と気づかない人もいます。

そのため、糖尿病の初期症状の知識を深め、早い段階の受診による治療が必要です。

糖尿病の初期症状を、以下にまとめました。

- 体重の急激な減少

- 口が渇く

- 多飲

- 多尿

- 倦怠感

- 疲れやすい

糖尿病を発症すると、身体活動のエネルギー源であるブドウ糖をうまく変換できないため、体重が増加しません。

ブドウ糖が変換できない代わりに、筋肉や脂肪に含まれるたんぱく質をエネルギーに変換し、体重が減少します。

さらに、腎臓が不要な糖を体外に排出しようと脱水症状になるため、飲水量が増えて尿量も増えてしまいます。

今までに何でもなかった動き方でも、体の重さや疲れやすさを感じるのが糖尿病の特徴です。

糖尿病は以上の症状から始まり、進行すると様々な合併症を引き起こします。

高血糖の持続は身体中の血管を損傷させ様々な合併症を引き起こす

高血糖状態が持続すると血管にダメージが加わり、様々な合併症を引き起こすのが糖尿病の特徴です。

代表的な合併症を、以下にまとめました。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経性障害

- 糖尿病性腎症

これらの合併症について、一つずつ解説していきます。

糖尿病患者の3人に1人は発症するとされ、日本人の失明原因の第2位となっています。

初期の段階では、症状がほとんどないため、症状が出た時点で網膜症が進行している可能性があります。

糖尿病性網膜症の症状は、以下のとおりです。

- 目の霞み

- 視力低下

- 視野の欠損

- 黒い点が視界に出現する

以上のような自覚症状が出現した場合は、早期の眼科受診が推奨されます。

感覚神経に障害が出ると、足先の痺れや痛みが出現したり、皮膚の感覚が鈍くなったりします。

運動神経の障害では、筋力低下による歩行障害が出現し、転倒の危険性があります。

自律神経は、体温や血圧の調節、内臓の調整を行っている神経です。

自律神経に障害が出ると、発汗異常や立ちくらみ、消化不良などの症状が出現します。

腎臓には、糸球体と呼ばれる濾過装置があり、血液をきれいにする働きがあります。

糖尿病性腎症が進行すると、糸球体の毛細血管から血液中のタンパク質が尿に漏れ出し、さらには糸球体が減少して老廃物を体外に出す機能が低下するのです。

その結果、むくみや貧血、高血圧などの症状が出現し、人工透析や腎臓移植が必要になる可能性もあります。

これら3つの合併症以外に、全身の循環障害や免疫力低下による感染症の危険が高まるのも特徴です。

循環障害が足に起こると組織が腐敗して壊死し、最悪の場合切断しなければいけません。

糖尿病は様々な合併症を引き起こし、進行すると重篤な障害に繋がる危険があるため、早期の対策を行いましょう。

糖尿病は気づかないうちに進行している病気であるため早期に対策しよう

糖尿病は、血中の糖が継続的に高い状態を指します。

糖尿病の診断には、血糖値とヘモグロビンA1cが用いられ、総合的に判断されます。

糖尿病の発症に関係しているのが、膵臓から分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンです。

体内に入った糖はインスリンの働きにより細胞に取り込まれ、身体活動のエネルギー源となり、身体活動によって血糖値が下がるように調整されます。

インスリンの働きが低下する要因は、インスリン分泌量低下とインスリン抵抗性増加の2種類があります。

糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴い急速に増加し、日本の40歳以上では10人に1人が罹患する病気です。

糖尿病は一度発症すると治癒はせず、放置すると様々な合併症を引き起こし、進行によって失明したり透析治療が必要となる可能性もあります。

糖尿病は、患者のQOLを低下させるだけでなく、高額な治療費が必要となり医療経済的にも問題です。

糖尿病は、原因の違いで1型と2型に分類されます。

1型は、インスリンを生成している膵臓の細胞が破壊されて、インスリンが生成されない状態です。

2型は、体質や生活習慣の乱れによるインスリン分泌量低下またはインスリン抵抗性が原因となります。

2型は、糖尿病全体の約90%を占め、治療法は食事療法と運動療法の併用です。

食事と運動でも血糖値やヘモグロビンA1cが改善されない場合には、主治医の判断で薬物療法が選択される場合もあります。

糖尿病は、自覚症状なしで進行している場合や、自覚症状があっても糖尿病と気づかない人もいます。

そのため、以下の初期症状が出現した場合、早い段階での受診や治療が必要です。

- 体重の急激な減少

- 口が渇く

- 多飲

- 多尿

- 倦怠感

- 疲れやすい

高血糖状態が持続すると、血管にダメージが加わり、様々な合併症を引き起こします。

代表的な合併症は、以下のとおりです。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経性障害

- 糖尿病性腎症

これらの合併症も気づかないうちに進行し、重篤な障害に繋がる危険があるため、早期の対策を行いましょう。