汗の量や質、かく場所の変化は、糖尿病が進行しているサインのひとつといわれています。

糖尿病による発汗異常は、熱中症や重篤な感染症を引き起こすリスクを高めます。

発汗異常は、適切な血糖コントロールにより抑制が可能です。

この記事では、適切な血糖コントロールをして、発汗異常を予防するための食事や運動療法の改善ポイントについて解説します。

- 糖尿病による合併症

- 糖尿病と汗の関係性

- 発汗異常予防のための食事や運動方法

食事で積極的に取り入れたい食品や食事方法の工夫、具体的な運動方法も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

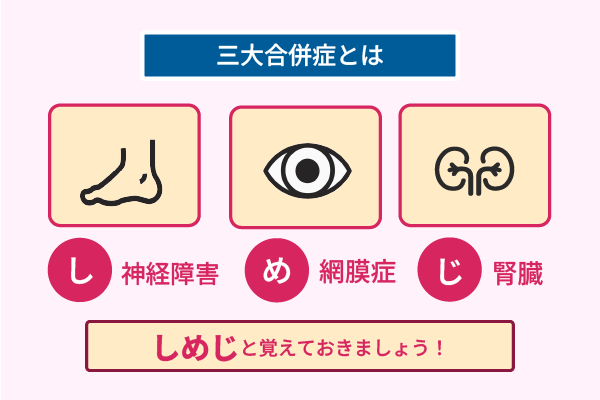

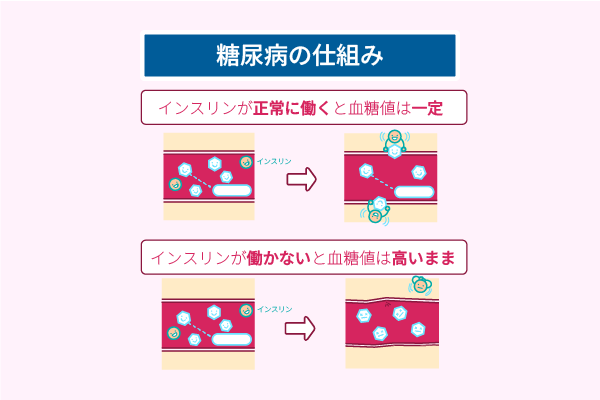

糖尿病の放置は血管や神経に障害を与えて三大合併症を引き起こす

糖尿病を放置すると、糖尿病特有の三大合併症である糖尿病性網膜症や糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害を引き起こします。

三大合併症は、慢性的な高血糖により生じる全身の細かい血管や神経の障害が原因です。

三大合併症が発症して進行すると、日常生活に支障をきたす症状や命に関わる合併症を引き起こし、生活の質が大きく低下する可能性が高まります。

そうならないためには、予防のための血糖コントロールが重要です。

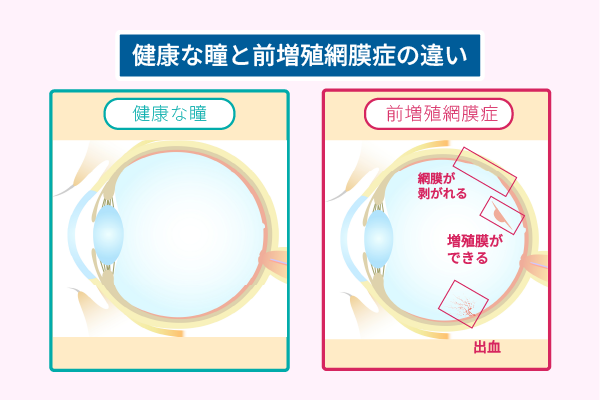

糖尿病性網膜症は網膜の血管や神経障害により視力低下を引き起こす

糖尿病性網膜症には、以下の3つの段階があります。

- 単純網膜症

- 前増殖網膜症

- 増殖網膜症

初期の単純網膜症では、自覚症状はほとんど現れません。

しかし、前増殖網膜症では、視界のかすみが現れる場合があります。

さらに進行した増殖網膜症では、以下のような症状が現れます。

- 視力の低下や失明

- 視界のかすみ

- 飛蚊症

- 物が歪んで見える

- 視野が狭くなる

- 眼底出血

- 網膜剥離

初期段階では、自覚症状が現れない場合もあるため、定期的な眼科受診や眼底検査を受けましょう。

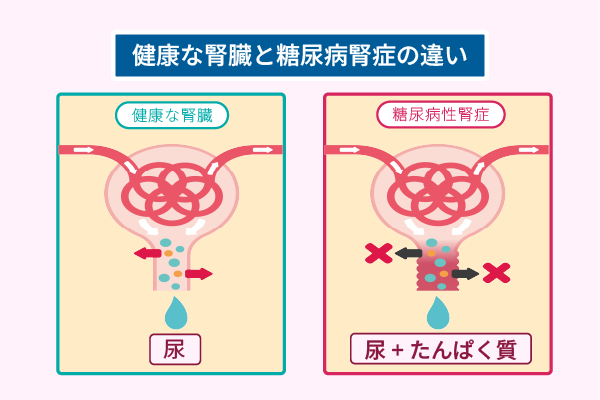

糖尿病性腎症は腎機能低下や透析導入に至る可能性を高める

腎臓には、主に以下の7つの働きがあります。

- 体の水分量を維持する

- 老廃物を排泄する

- 電解質のバランスを維持する

- 体内を弱アルカリ性に維持する

- 血圧を維持する

- 赤血球を産出するエリスロポエチンを分泌する

- 骨を作るビタミンDを活性化する

多くの働きを持つ腎臓の機能が低下すると、体内の調節機能が弱まるため、様々な症状や合併症を引き起こします。

腎臓の機能低下による主な症状としては、以下の5つが挙げられます。

- むくみ

- 食欲不振

- 吐き気

- 手足のしびれ

- 下痢や便秘

糖尿病性腎症は、透析導入に至る最も多い原因疾患です。

透析治療が始まると、1週間に3日、1回につき3〜5時間治療を受ける必要があり、日常生活に大きな影響を及ぼします。

初期段階では、自覚症状がほとんど現れないため、定期的な微量アルブミン尿検査や血液検査を受けましょう。

糖尿病性神経障害は全身の末梢神経に障害を与えて痛みに鈍感になる

初めに、以下のような足の症状が現れます。

- 足や足の指がほってたり、冷たく感じたりする

- 砂利の上を歩く感じがする

- 足が痺れる

- 安静時や睡眠中によく足がつる

初期段階での症状は、左右対称で手よりも足に現れるのが特徴です。

さらに進行すると、以下のような全身症状が現れます。

感覚性

- 感覚が鈍い

- 感覚過敏

- 異常感覚

- しびれ感

- 感覚低下

- 疼痛

運動性

- こむら返り

- 脱力

- 筋萎縮

自律神経性

- 立ちくらみ

- 排尿障害

- 胃腸障害

- 失神

- 下痢や便秘

- 発汗異常

糖尿病性神経障害は、神経が障害されて痛みに鈍感な状態となるため、無自覚性低血糖や無痛性心筋梗塞などの重篤な症状を引き起こすリスクが高まります。

比較的初期から症状が現れるため、症状を自覚したら、速やかに医師に相談して検査を受けましょう。

自覚症状がない場合でも、1年に1回の定期検査が推奨されています。

糖尿病の進行は健康な人とは明らかに異なる汗の変化を引き起こす

糖尿病が進行すると、以下のような汗の変化が現れます。

- 汗が大量に出る

- 汗をかかなくなる

- 甘酸っぱいにおいの汗になる

- 汗をかく場所が変わる

- 汗がベタベタになる

- 体の一部だけ汗が出る

糖尿病患者は、健康な人とは異なる発汗が見られる場合があります。

糖尿病と汗は深く関係しており、糖尿病による以下の4つが発汗異常の原因です。

- 糖尿病性神経障害

- 高血糖による多飲

- 血液中のブドウ糖が増加する

- エネルギーを作り出す過程でケトン体が生成される

汗の量やにおい、かく場所などに変化が現れた場合、糖尿病が悪化している可能性があります。

原因により汗の症状は異なりますが、以前とは異なる汗の変化に気づいたら、速やかに医師に相談しましょう。

糖尿病性神経障害は首に汗をかくなどの発汗異常を引き起こす

糖尿病性神経障害になると、首に汗をかくなどの発汗異常が現れます。

糖尿病性神経障害による発汗異常としては、以下の5つが挙げられます。

- 暑くないのに大量の汗をかく

- 暑いのに発汗が少なくなる

- 汗をかく場所が変わる

- 体の一部だけで汗をかく

- 体の左右で汗の出方が異なる

上記のような汗の変化を感じたら、糖尿病性神経障害を発症している可能性があるため、速やかに医師に相談して神経伝導検査や自律神経機能検査を受けましょう。

多飲は発汗量を増加させる

糖尿病患者は、細胞内の水分不足により口や喉が渇くため、水分を過剰摂取して発汗量が増加します。

糖尿病により血液中のブドウ糖濃度が高くなると、濃度を一定に保つ調整機能が働き、細胞から血液に水分が引き込まれて細胞内が水分不足になります。

そのため、水分を過剰摂取してトイレの回数が増えたり、発汗異常が現れたりといった悪循環が生じます。

上記のような悪循環を防ぐために、良好な血糖コントロールを行いましょう。

血液中のブドウ糖増加は糖分を含んだべたつきのある甘い汗に変化させる

汗は、血液から赤血球や白血球などを取り除いた血漿から作られています。

糖尿病になると、血液中のブドウ糖が増加するため、汗にも糖分が含まれてべたつきや甘さを感じる場合があります。

汗のべたつきや甘さは、糖尿病発症や進行の可能性があるため、汗の変化に気づいたら速やかに医師に相談して血液検査や尿検査を受けましょう。

他にも糖尿病患者は、運動不足により汗腺の機能が低下して、汗のべたつきや甘さを感じる場合があります。

血液中のブドウ糖の低減や汗腺の機能を回復させるために、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を定期的に行うのが効果的です。

体内で生成されたケトン体が汗を甘酸っぱいにおいにさせる

汗の甘酸っぱいにおいは、エネルギーを作り出す過程で生成されるケトン体が原因です。

そのため、肝臓が中性脂肪を分解してエネルギーを作りますが、その過程でケトン体が生成されます。

ケトン体は、汗にも悪影響を与えるため、甘酸っぱいにおいを感じたら速やかに医師に相談して適切な血糖コントロールを行いましょう。

さらにケトン体が体内で蓄積すると、身体が弱アルカリ性から酸性に傾いてケトアシドーシスの状態になります。

糖尿病ケトアシドーシスは、喉の渇きや多尿などの症状に続いて急激に発症し、呼吸困難や意識障害を引き起こす恐れがあります。

糖尿病ケトアシドーシスによる重篤な症状を防ぐためにも、日々の適切な血糖コントロールと生活習慣の改善が大切です。

発汗異常は体温調節や代謝機能を低下させて命に関わる病気を引き起こす

汗は、体温調節や代謝など体にとって重要な役割を担っています。

しかし、糖尿病による高血糖や糖尿病性神経障害により発汗異常が起こると、体温調節や代謝に悪影響を与えます。

他にも、発汗異常により皮膚の病気を引き起こすと、重篤な感染症や命に関わる病気を引き起こす可能性が高くなります。

発汗異常や熱中症などの症状が現れた場合には、以下のような症状に合わせた適切な対処を行いましょう。

発汗異常による体温調整機能の低下は熱中症のリスクを高める

本来、身体の体温が上昇すると、自律神経が交感神経に指令を送って発汗による体温調節を行います。

しかし、糖尿病性神経障害により自律神経が障害を受けると、発汗による体温調節機能が低下するため体内に熱がこもってしまいます。

熱中症の予防のためにも、口や喉が渇いたとき以外も積極的に水分を摂取しましょう。

ただし糖分の多い飲料は、血糖値を急上昇させるリスクがあるため、避けてください。

血液中のブドウ糖増加は脱水症状を引き起こす可能性を高める

糖尿病患者は、血液中のブドウ糖濃度が高いため、脱水になる可能性が高いです。

激しい運動や自律神経の乱れにより大量の汗をかくと、さらに脱水症状が悪化する恐れがあります。

脱水による血糖値の急上昇を防ぐためにも、適切な水分補給が重要です。

水分補給をせずに脱水症状がさらに悪化すると、血糖値が上昇して高血糖高浸透圧症候群を引き起こします。

高血糖高浸透圧症候群を引き起こすと、昏睡やけいれん発作など命に関わる症状を引き起こす可能性があるため、適切な水分補給を心がけましょう。

汗による皮膚の乾燥やかゆみから重篤な感染症を引き起こす

発汗が少なくなると、皮膚の水分量が減少して乾燥し、かゆみを伴う場合があります。

一方で糖分を含む汗の放置は、汗の成分や糖分により肌の刺激や細菌の繁殖、皮膚に赤みを生じます。

大量の汗をかいた時は、汗をこまめに拭き取って皮膚を清潔に保ちましょう。

発汗が少ない人は、保湿クリームの使用により皮膚トラブルの予防が可能です。

さらに糖尿病患者は、糖尿病性神経障害により傷の痛みに鈍感になるため、自覚症状が乏しくなります。

そのため、最悪の場合、足の壊疽や潰瘍などの糖尿病足病変の発症から足の切断に至ります。

重篤な合併症を防ぐために、以下のような毎日の皮膚チェックが大切です。

- 皮膚が乾燥していないか

- 皮膚にかゆみがないか

- 皮膚の感覚はあるか

- 水虫ができていないか

- たこや魚の目、靴擦れがないか

- 皮膚に傷がついていないか

適切な血糖コントロールは糖尿病による発汗異常を抑制できる

糖尿病による発汗異常の抑制には、適切な血糖コントロールが有効です。

空腹時血糖値130mg/dL未満、食事2時間後血糖値180mg/dL未満を目標として、食事療法や運動療法による血糖コントロールを行います。

継続的な血糖自己測定により自身の血糖値を予測できると、良好な血糖コントロールや合併症予防につながります。

自身の血糖変化を把握しながら、以下のような工夫をして食事療法や運動療法に積極的に取り組みましょう。

初期段階からの適切な血糖コントロールにより、糖尿病性神経障害の改善や進行の抑制ができるため、意識的な生活習慣の改善が重要となります。

低糖質食品や低GI食品の置き換えは血糖値の急上昇を予防する

低糖質食品や低GI食品に置き換えると、血糖値の上昇を予防できます。

適正な血糖管理には、糖質量を意識してバランスの良い食生活に整える必要があります。

以下のような低糖質食品や低GI食品を活用して、適量の糖質摂取を心がけましょう。

低糖質食品

- 麦入りご飯や玄米

- 肉類(もも肉やひれ肉)

- 魚類(アジやイワシなどの青魚)

- いも類(さつまいもや山芋)

- 乳製品(ヨーグルトや牛乳)

- 葉物野菜(ほうれん草やレタス)

- 豆類(大豆や枝豆)

低GI食品

- 果物(りんごやいちご)

- 海藻類

- 大豆食品

- そばやスパゲッティ

- きのこ類

- ライ麦パン

食べる順番の工夫は食後血糖値の急上昇を予防する効果をもつ

野菜からたんぱく質、炭水化物の順番で食べると、血糖値の急上昇を予防できます。

野菜に含まれる食物繊維は、消化や吸収を穏やかにして血糖値の急上昇を予防する効果があります。

血糖値が急上昇すると、それに伴いインスリンが大量に分泌されて過食する可能性があるため、野菜からの摂取が理想的です。

他にも炭水化物よりも先にたんぱく質を食べると、小腸からのインクレチン分泌が促進されて胃の運動が抑制されるため、血糖値の急上昇を予防できます。

血糖値の急上昇を予防するためにも、野菜やたんぱく質からの摂取を心がけましょう。

よく噛んで食べる食事は肥満を予防する効果がある

よく噛んで食べると、膵臓からのインスリンや小腸からのインクレチンが分泌促進され、血糖値の急上昇を抑制できます。

糖尿病患者が早食いをすると、インスリンの分泌に異常があるため、分泌が間に合いません。

そのため、血糖値が急上昇して満腹中枢が感知する前に食べてしまい、過食につながります。

血糖値の急上昇を抑制するために、根菜類やきのこ、こんにゃくなどの食物繊維が豊富で歯ごたえのある食品から積極的に摂取しましょう。

1日3食の規則正しい食事は血糖値を安定させる

食事と食事の間隔を空けると、血糖値を下げる時間ができて血糖値が安定します。

そのため、食事は、1日3食を基本としてできるだけ均等間隔での食事摂取が理想的です。

朝食を欠食すると、遊離脂肪酸の上昇や消化管ホルモンの分泌が刺激されないため、インスリンの作用が低下して昼食後や夕食後の血糖値が上昇します。

さらに夕食の時間が遅いと、空腹のために食事量が増えて肥満や血糖コントロール不良につながる恐れがあります。

夕食の時間が遅くなる場合には、過食を防ぐために分食すると良いでしょう。

バランスの良い食事は血糖値を安定させる効果がある

三大栄養素をバランスよく摂取すると、血糖値が安定します。

食事は、一汁三菜を基本として以下のような主食に汁物と3つのおかずを組み合わせると、バランスの良い食事ができます。

- 副菜(野菜やきのこ、こんにゃくのおかず)

- 主菜(肉や魚、大豆食品)

- 主食(ご飯やパン、麺類)

- 汁物(味噌汁やスープ)

長く健康でいるためにも、一日に必要な適正エネルギー量や栄養素を適切に摂取しましょう。

ただし適正エネルギー量は、性別や合併症の有無などにより異なるため、医師と相談して決める必要があります。

定期的な有酸素運動は血糖値を低下させる効果をもつ

運動には、血糖値を低下させる効果があります。

毎日30分以上または週180分以上を目安に、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を行うのが理想的です。

さらに有酸素運動とともに筋力トレーニングを組み合わせて行うと、血糖値を低下させる効果がより上がります。

ただし、運動をやめると血糖値を低下させる効果は、約3日で失われてしまいます。

効果を持続させるために、自分に合った有酸素運動や筋力トレーニングを見つけて継続的な運動を行いましょう。

運動習慣のない人が激しい運動を急に始めると、体調不良を引き起こすため、少しずつ運動の強度を上げていくよう意識してください。

首に汗をかくなどの不快な発汗異常は食事や運動療法で改善できる

首に汗をかくなどの発汗異常は、日常生活において不快なだけでなく、命に関わる様々な合併症を引き起こします。

糖尿病による発汗異常や合併症は、適切な血糖コントロールにより抑制が可能です。

適切な血糖コントロールを続けるには、血糖自己測定にて自分の血糖変化を把握しながら、食事療法や運動療法を行う必要があります。

日常生活の中で、食事の工夫や定期的な有酸素運動などを取り入れると、血糖値を安定させる効果が期待できます。

自分のできる範囲から、意識的に食事や運動の改善に取り組みましょう。